為了迎接禧年,聖赦院近日頒布了《授予大赦的規則》,因為「大赦是一份禧年的恩寵」。若能很好地理解大赦的意義,我們需要回顧歷史。在古代教會,信友懺悔的程序同今天不一樣。那時,罪過得寬恕是一個「團體性的行動」:一個人首先承認自己是罪人,然後加入一個團體,走上懺悔之旅,根據罪的嚴重程度,懺悔補贖可持續數月甚至數年。最後,悔罪的人來到主教那裡,接受主教的覆手和罪的赦免。因此,這個過程是:先辦告解,然後是做補贖,最後是得赦罪。

在中世紀,基督徒的生活繼續在隱修院團體中進行,但情況卻大不相同。隱修士們生活在離群索居的小團體內,大罪不犯則小罪不斷,但不可能為每一個小過錯進行數月甚至數年的補贖。而且,也很少能見到主教。

因此,就開始流行一種向隱修院院長辦辦神工的習俗,院長立即赦免罪過,然後指定該做的補贖,這樣的形式就慢慢廣泛實行開了,就如我們今天的情況一樣。

在這個新的懺悔形式中,產生了藉告解而消除的「罪」與「處罰」,即赦罪之後應做補償的區別。由於古老的規則並未廢止,補贖持續的時間總是以日、月、年來計算。在隱修院內,甚至存在專門的“補贖名目冊”,其中規定了為幾乎所有可能犯的罪過做懺悔補贖的期限。

然而,在特殊的機會,如重要節日、特殊事件,一個虔誠的懺悔者可以獲得「減免補贖」。用更多的善功來交換補贖,可免去幾天、幾個月或幾年的補贖。這種「特別的奉獻」被稱為「大赦」,這是往往非常便利的方式;因此,虔誠的基督徒不會放過這些機會。

在一次很難完成使命的機會上,即奪回被阿拉伯人佔領的耶路撒冷,烏爾班二世教宗考慮到這項使命的極度危險,於1096年首次提供了一個前所未有的特恩:對那些前去解放聖城的人給予赦免罪罰。

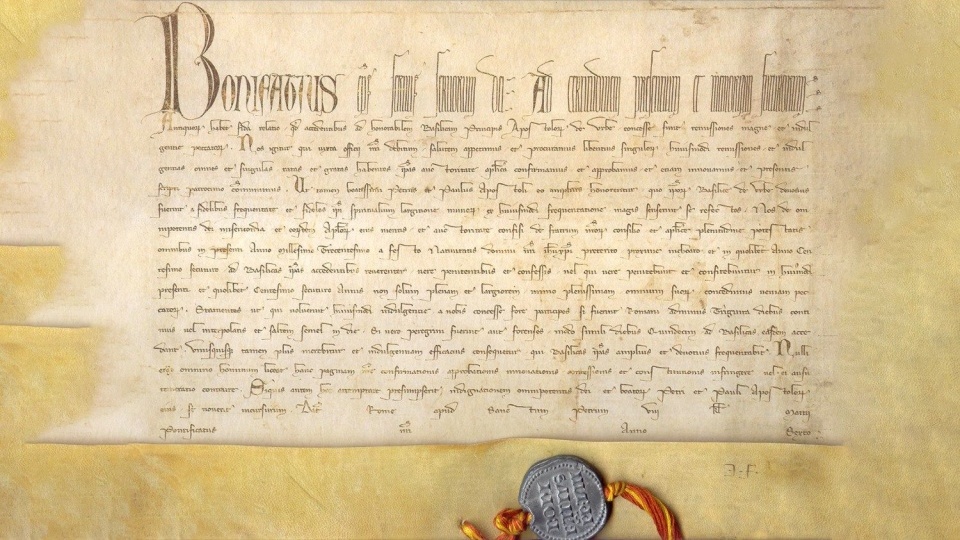

這是第一次實施的全大赦。從那時起,教宗作為基督在世的代表和聖伯多祿的繼承人,使用從耶穌那裡獲得的「鑰匙的能力」打開大赦的寶藏,直接以救贖的無限價值取代古時以日子、月和年代衡量的價值。

中世紀的人與天主有一種直接、直觀的關係:相信天主的慈悲,但害怕天主的公義。因為他們以“中世紀”的方式思考與天主的關係,就如同臣民與國王之間那種封建的關係一樣。他們的確將自己交在天主手中,承諾遵守祂的法律;作為交換,他們獲得防禦、幫助和保護,免受惡魔的誘惑。

來源:

梵蒂岡新聞網