福音:若望所載主耶穌基督的受難始末 18:1-19:42

聖週五 救主受難紀念

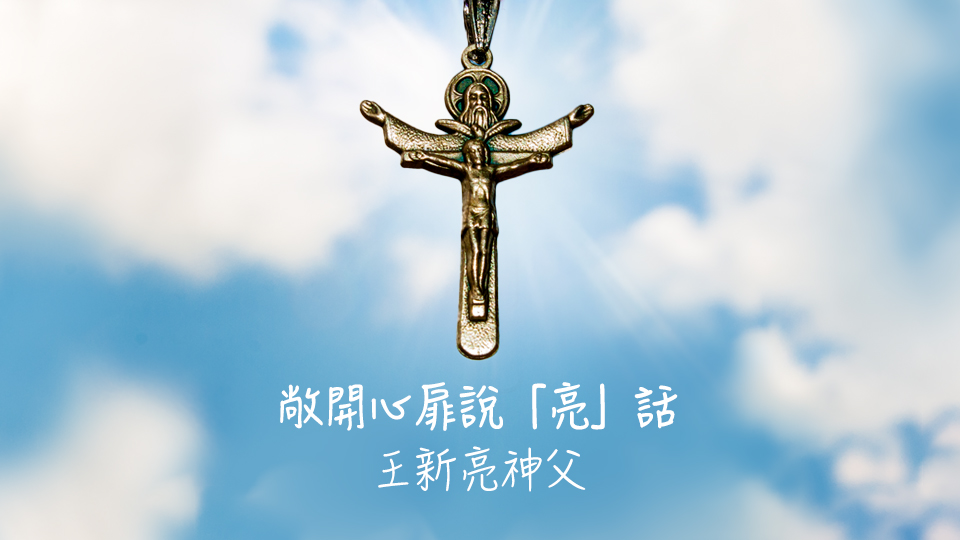

撰文:王新亮神父 (主徒會)

主內的兄弟姊妹們,我們在今天重新回顧了主耶穌基督的受難始末。讓我們在信德中陪伴耶穌走完他塵世的最後一段旅程,也是最痛苦的一段旅程。

我們聽到了群眾的呼喊,咒罵,士兵們的侮辱,聖母瑪利亞和婦女們的哀哭。現在一切都安靜了,讓我們沉浸在這個黃昏和今夜的寂靜中,沉浸在十字架的寂靜中,沉浸在死亡的寂靜中,來凝視十字架。我們眼前還剩下什麼呢? 只剩下一個被釘十字架的人,用依撒依亞先知的話說,一個被人受盡侮辱,被人遺棄的苦命人,一個人們掩面不顧的人。

主內的弟兄姊妹們,今天就讓我們參與耶穌的痛苦之中。不是只是心理上的同情、憐憫,而是用生命來參與耶穌的痛苦。記得我們堂區的一位教友和我分享,她說當她必須和先生分開的時候,她內心非常的痛苦,感到背叛。於是她拿起聖經來祈禱,正好看到耶穌山園祈禱這段。其中一句話,耶穌說,我憂悶的要死。她說那一刻,才知道什麼叫做憂悶,看到耶穌被背叛才知道背叛原來是內心撕裂的痛。除非我們用自己的生命來參與耶穌的苦難,否則我們不會了解祂對我們的愛是多麼的深。除非我們用生活中的痛苦去經驗耶穌的十字架,否則我們不會明白天主的慈悲。 這個黃昏和這個夜晚讓我們凝視著耶穌,凝視著祂臉上的痛苦,帶上我們各自的痛苦來和耶穌的痛苦結合。那時我們才會明白什麼叫做他受了創傷,我們便得到了痊癒。

主內的弟兄姊妹們,不要害怕凝視痛苦,因為在耶穌的痛苦中我們會發現治癒。因為明天我們就會看到他會戰勝痛苦和死亡。 最後一段耶穌現象給聖女傅天娜的一段話,送給大家。耶穌對傅天娜修女說:「我的女兒,要常常默想我為你所受的苦難,那麼,你為我所受的痛苦,便算不了什麼。當你默想我的悲慘苦難時,最令我高興。要把你小小的痛苦,與我的悲慘苦難結合,如此,你的痛苦在我的君王威嚴前,就有無限的價值。」

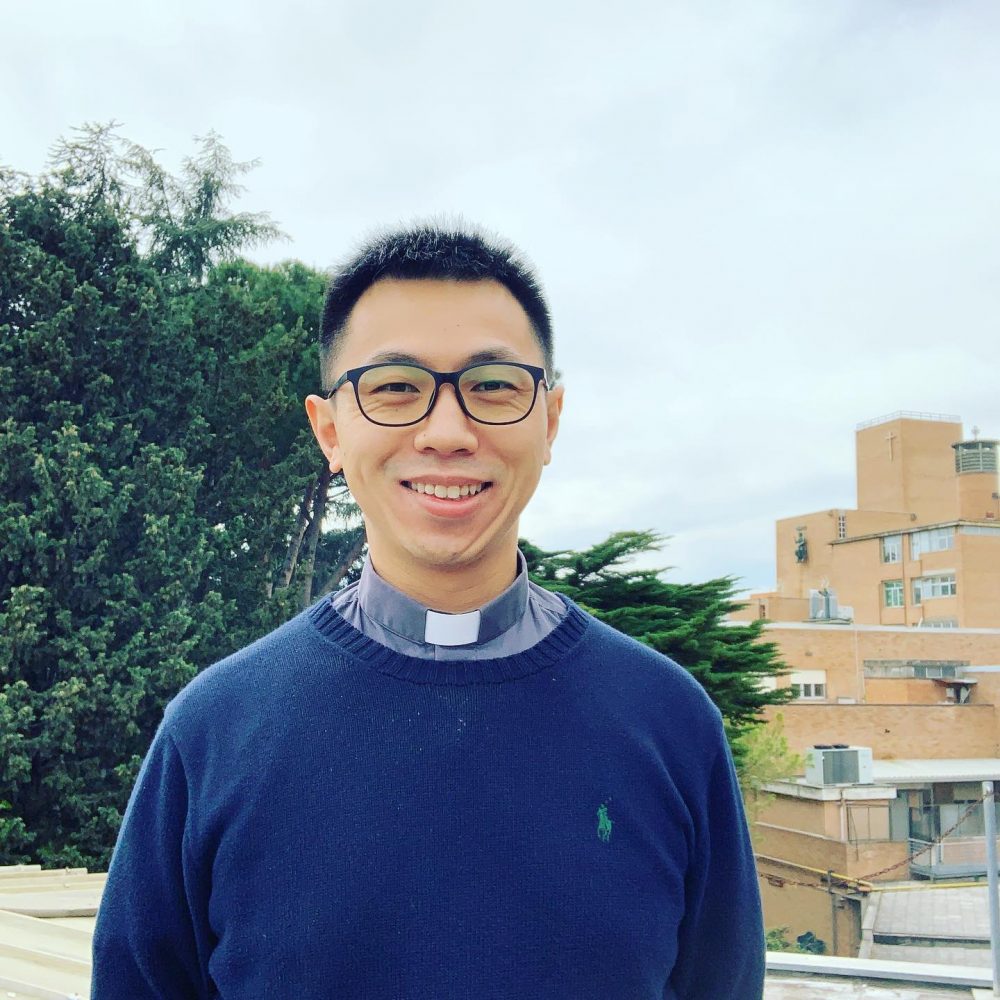

王新亮神父 (Fr. John Wang)簡介

王新亮神父於1990年10月2日,出生於天津市一教友家庭,並自幼領洗。2009年至2013年,在大學期間學習服裝設計與工程專業。直到2014年,王神父加入主徒會,並在2016年1月3日於新加坡宣發初願。其後,他2016年9月至2018年5月於多倫多St. Philip’s Seminary修讀讀哲學,2018年9月於多倫多總教區St. Augustine’s Seminary修讀神學。2021年12月27日,於天主教多倫多總教區聖曹桂英堂宣發永願。2023年5月13日,於聖彌額爾主教座堂大殿晉鐸,現擔任多倫多天主教聖曹桂英堂助理司鐸。